par Camille Gruhier

par Camille Gruhier

Les modèles de vidéoprojecteurs sont nombreux, les prix très variables et les technologies parfois complexes. Voici toutes les explications pour orienter vos critères de choix vers l’essentiel.

La diagonale fixe de votre téléviseur vous contrarie ? Avec un vidéoprojecteur, vous pourrez profiter de films, de photos, de vidéos, de jeux en grand format, et même varier les dimensions d’affichage si l’appareil offre un bon zoom. Le principe de fonctionnement d’un vidéoprojecteur est simple : une source lumineuse envoie de la lumière blanche à une matrice chargée de restituer la couleur et de projeter une image à travers une lentille optique. Mais plusieurs technologies et de nombreux critères entrent en jeu, qui font varier les prix.

La technologie de projection et le type de lumière influent grandement sur le prix. Les caractéristiques (résolution native, taux de contraste, luminosité, connectique, fonctions avancées, etc.) aussi.

On trouve des petits projecteurs portables, fonctionnant parfois sur batterie, sans zoom ; il s’agit de modèles basiques pour un usage d’appoint.

On entrevoit le milieu de la gamme, avec des modèles récents corrects.

À partir de 1 200 €, les vidéoprojecteurs sont plus puissants, plus lumineux ; la résolution UHD (3840 x 2160) native devient plus fréquente et les options apparaissent (connexion wi-fi, vidéocast avec Airplay ou Chromecast, etc.).

À l’approche des 2 000 € et au-delà, la lampe à mercure cède souvent la place à du laser comme source lumineuse, la 4K devient native, les zooms sont puissants, les correcteurs d’affichage (keystone, lens shift) motorisés et on peut encore attendre une qualité d’image spectaculaire sur de grandes diagonales (plus de 3 m). Les vidéoprojecteurs à ultra courte focale sont aussi vendus dans cette gamme de prix.

Il existe trois techniques pour projeter l’image.

La technologie DLP (Digital Light Processing) est la plus ancienne et la plus répandue. De nombreuses marques l’ont adoptée (Acer, BenQ, Otoma ou Samsung). Une puce constituée de milliers de minuscules miroirs mobiles réfléchit la lumière vers l’objectif du vidéoprojecteur. Une roue chromatique placée entre la source lumineuse et l’objectif permet de donner la bonne couleur à chaque pixel. Cette technique éprouvée est connue pour la bonne qualité d’image qu’elle produit, mais aussi pour l’effet arc-en-ciel qu’elle induit parfois. Certaines personnes peuvent en effet percevoir des artefacts liés à la reconstitution de l’image à travers la roue chromatique.

Cette fois, la lumière blanche de la lampe est divisée en trois couleurs (rouge, vert, bleu) adressées chacune à une matrice LCD, puis l’image est reconstituée en fusionnant les couleurs avant d’être projetée. La qualité d’image est généralement au rendez-vous. Le fabricant Epson est le principal défenseur de cette technologie.

Plutôt conçue pour regarder des films dans un espace sombre, la technologie LCOS (Liquid Crystal On Silicon) est logiquement la préférée des fabricants issus de l’univers du cinéma, notamment Sony (qui la nomme SXRD) ou JVC (qui la nomme D-ILA). Elle combine le DLP et le 3-LCD dans la mesure où elle est basée sur des matrices LCD qui réfléchissent la lumière. La qualité d’image est exceptionnelle, mais la technique fait grimper le prix du vidéoprojecteur au-dessus de 2 000 €.

La majorité des vidéoprojecteurs utilisent une lampe UHP (ultra haute performance) au mercure. Ces lampes ont une durée de vie limitée, généralement entre 3 000 et 6 000 heures. L’image aura tendance à jaunir à mesure que l’ampoule vieillira, puis il faudra la remplacer (70 € à 200 €).

Assez récent et plutôt cher, le laser présente plusieurs avantages : démarrage rapide, forte luminosité, durée de vie nettement supérieure aux lampes classiques. Ce type de source lumineuse se répandra probablement dans les années à venir.

Parce qu’il est compact et léger, l’éclairage LED est particulièrement adapté aux vidéoprojecteurs portables ou pico projecteurs. Leur luminosité est souvent insuffisante pour un usage home cinéma.

La majorité des vidéoprojecteurs home cinéma proposent au minimum une résolution HD (1280 x 800). Nous vous conseillons d’opter pour un modèle Full HD (1920 x 1080) ou pourquoi pas UHD ou 4K (3840 x 2160) pour profiter de contenus en ultra haute résolution, désormais fréquents (sur les plateformes de SVOD comme Netflix ou OCS, par exemple). Dans tous les cas, distinguez bien la résolution native de la résolution maximale annoncée. De nombreux vidéoprojecteurs annoncent de l’UHD ou de la 4K alors que leur résolution native se cantonne à de la Full HD. La différence ? La résolution native est celle que l’appareil est capable de retransmettre, pixel par pixel. La résolution maximale est celle qu’il est capable d’afficher en interpolant les pixels manquants (upscaling).

| Appellation | Résolution |

| HD | 1280 x 800 pixels |

| Full HD | 1920 x 1080 pixels |

| UHD (ou 4K) | 3840 x 2160 pixels |

Voilà deux autres critères fondamentaux.

Il est essentiel à la qualité de l’image. Le taux de contraste s’exprime par un ratio en lux (10 000:1, par exemple) qui exprime la différence d’intensité lumineuse entre le point le plus clair et le point le plus foncé. Plus le taux de contraste est élevé, plus l’image apparaîtra colorée et éclatante. Attention aux chiffres avancés par les fabricants (certains annoncent 2 500 000:1), obtenus dans des conditions irréalistes (noir le plus complet). Un taux de 20 000:1 semble déjà très correct.

Elle s’établit généralement entre 1 000 et 5 000 lumens ANSI. Un fort niveau de luminosité ne laisse en rien préjuger de la qualité globale du vidéoprojecteur, mais plutôt de son usage de destination. Les modèles haut de gamme dédiés au cinéma de Sony vendus autour de 3 500 € affichent parfois une luminosité de 1 500 lumens ANSI quand un autre modèle moins abouti vendu autour de 700 € par Epson ou Optoma monte à 3 500 lumens ANSI. En fait, un vidéoprojecteur doit pouvoir monter en luminosité pour être utilisé dans une pièce éclairée. Pas besoin d’un fort niveau de luminosité pour regarder un film dans le noir complet.

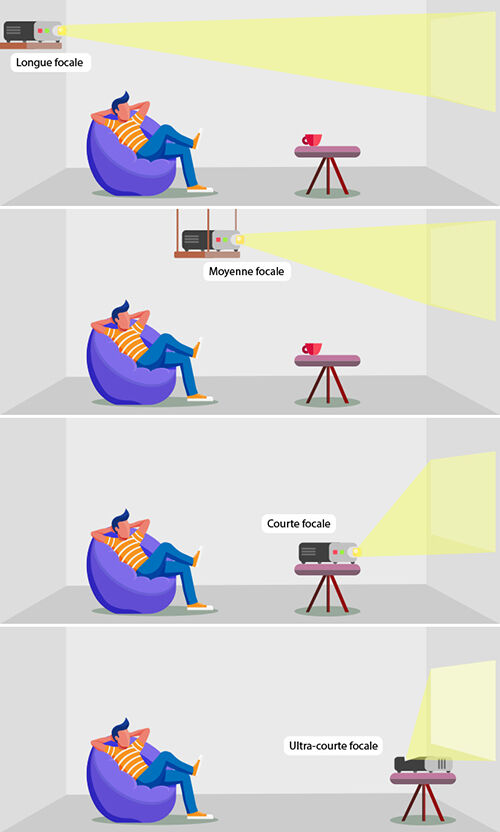

La focale, le zoom et le ratio de projection renseignent sur le rapport entre la position du vidéoprojecteur et la largeur de l’image projetée. Le vidéoprojecteur doit être adapté aux dimensions de la pièce.

Elle détermine la distance à respecter pour afficher l’image. Une focale « classique » ou « moyenne » demande une distance de 1 à 5 m. Si vous n’avez pas de recul, vous pouvez opter pour un vidéoprojecteur à courte focale, qui peut être placé à moins de 1 m de l’écran, voire à ultra courte focale, qui ne demande que 30 cm de recul. En l’éloignant un peu, vous pourrez même afficher une image de 2 à 3 m de diagonale.

Il permet de corriger cette distance optimale et offre donc plus de liberté dans le positionnement du vidéoprojecteur. Attention à la nature du zoom :

Quand les fabricants intègrent un zoom optique, ils ne se privent pas de le mentionner. Sans autre indication que « zoom », il s’agira d’un zoom numérique.

Il s’agit du rapport distance du vidéoprojecteur/largeur de l’image. Les fabricants le mentionnent pour donner une idée de la distance préconisée.

Si le vidéoprojecteur est équipé d’un zoom, le ratio de projection est donné sous forme d’intervalle (par exemple 1,5-1,65).

Lens shift et keystone désignent des dispositifs optiques manuels ou automatiques pas toujours présents, mais fortement conseillés. Voici pourquoi.

Le lens shift (« déplacement de la lentille », en anglais) permet de déplacer l’image projetée horizontalement ou verticalement sans avoir à déplacer le vidéoprojecteur. Autrement dit, il devient possible de projeter une image nette et droite même si le vidéoprojecteur n’est pas positionné face au mur. Le lens shift est exprimé en pourcentage de la taille de l’image (« vertical +10 % » ou « vertical +/-60 % ; horizontal +/-24 % », par exemple).

Le keystone consiste à corriger l’effet trapèze qui peut apparaître lorsque le vidéoprojecteur n’est pas parfaitement droit. On parle aussi de « réglage des parallèles ». Cette correction numérique s’exprime en degrés (par exemple « vertical +/-30° ; horizontal +/-30° »).

Certains modèles intègrent une connexion wi-fi ou Bluetooth pour lancer des contenus sans fil. Pratique pour limiter le câblage. Les compatibilités avec Airplay (Apple) ou avec Chromecast (Google) permettent de diffuser directement à travers le vidéoprojecteur les films, séries, documents ou photos lus sur un iPhone ou un smartphone Android.

Un vidéoprojecteur intègre un ventilateur chargé de refroidir la lampe UHP. C’est bruyant, vous entendrez forcément le ronron de l’appareil. Et certains fabricants font des efforts. Au-delà de 25-30 dB(A) annoncés, méfiance, vous pourriez être gênés.

Les vidéoprojecteurs sont généralement équipés d’un ou deux haut-parleurs, mais leur puissance est insuffisante et la qualité audio ne suffira pas pour apprécier un film ou une série. Un système home cinéma ou une barre de son sont indispensables.

Les fabricants distinguent les vidéoprojecteurs dédiés à la bureautique (usage professionnel) de ceux dédiés à un usage plutôt orienté loisirs, home cinéma ou jeux vidéo (gaming). En fait, vous pourrez utiliser votre vidéoprojecteur dans n’importe quel contexte car le mode de fonctionnement ne change pas de l’un à l’autre : une source lumineuse traverse une matrice de couleur afin de restituer une image. Mais plusieurs technologies et de nombreux critères entrent en jeu. Il faudra porter une attention particulière à certains d’entre eux selon votre usage.

Pour un vidéoprojecteur bureautique, privilégiez une forte luminosité (4 000 à 6 000 lumens). Le taux de contraste n’est pas capital et la résolution est secondaire (pas besoin de 4K pour regarder des fichiers Excel ou Powerpoint !).

Pour un vidéoprojecteur home cinéma, c’est tout l’inverse : optez pour un bon contraste et une bonne résolution.

Le gaming n’est jamais présenté comme usage principal. C’est ici le temps de latence qui est primordial. Il s’agit du délai qui s’écoule entre un appui sur la manette de jeu et l’action à l’écran (millisecondes).

Dans la famille des vidéoprojecteurs, on trouve aussi les pico projecteurs. On désigne ainsi les modèles compacts transportables ; souvent, ils fonctionnent sur batterie et intègrent des connexions Bluetooth ou wi-fi. À envisager comme un appareil d’appoint.

Difficile de répondre simplement à cette question. L’installation idéale intègre un bon écran de projection, qui sublimera le taux de contraste et permettra de profiter de la meilleure qualité d’image possible du vidéoprojecteur. Mais bien qu’il existe toutes sortes de modèles (à déroulement, sur trépied, au sol), installer un écran n’est pas toujours possible, que ce soit pour des raisons pratiques (votre intérieur ne s’y prête pas) ou bien de budget. Dans ce cas, un mur blanc et lisse permet déjà de profiter d’une belle image en grand format. Il existe des peintures spéciales qui permettent d’optimiser la projection en optimisant les ratios de contraste et la luminosité. Les prix sont très variables, de 40 € à 300 € le litre.

Camille Gruhier

La force d'une association tient à ses adhérents ! Aujourd'hui plus que jamais, nous comptons sur votre soutien. Nous soutenir

Recevez gratuitement notre newsletter hebdomadaire ! Actus, tests, enquêtes réalisés par des experts. En savoir plus