par Élisabeth Chesnais

AgricultureLes pesticides en pente douce

L’objectif de réduire de 50 % l’usage des pesticides d’ici 2018 est inscrit dans les textes depuis trois ans. Une révolution pour le système agricole dominant.

Réduire de 50 % l’usage des pesticides dans un délai de dix ans, si possible, c’est l’engagement pris par le chef de l’État à l’issue du Grenelle de l’environnement. On a beaucoup glosé depuis sur le « si possible », concédé aux opposants. Les industriels qui fabriquent les pesticides, bien sûr, les coopératives agricoles qui les vendent, la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles), premier syndicat agricole, qui avait exprimé de fortes réticences. Ce - 50 % traduisait néanmoins un changement de cap radical et il a vite été confirmé. Le ministère de l’Agriculture l’a acté dans le plan Ecophyto dès 2008, l’Union européenne a adopté la directive sur l’utilisation durable des pesticides l’année suivante, un texte qui impose la mise en place de la « lutte intégrée » pour toutes les cultures dès 2014.

Le tout-chimique écorné

Autant dire que la pression réglementaire devient forte sur les agriculteurs pour qu’ils modifient leurs pratiques. « En réalité, explique Emmanuelle Soubeyran, chef de projet du plan Ecophyto au ministère de l’Agriculture, ces mesures sont liées. Ecophyto a anticipé la directive, il répond à la fois aux engagements européens et à ceux du Grenelle. On revient aux fondamentaux de l’agronomie, il s’agit de ne traiter que lorsqu’il y a un problème, en évitant les traitements préventifs, et d’utiliser toutes les techniques disponibles pour limiter le recours aux pesticides. Un réseau de surveillance des cultures est en place, 8 000 observateurs répartis sur l’ensemble du territoire permettent d’élaborer le bulletin de santé du végétal. Deux guides de bonnes pratiques, sur les grandes cultures et la viticulture, vont prochainement sortir. Les entreprises de distribution vont devoir se conformer à un référentiel plus strict et faire la distinction entre les fonctions de vente de produits et de conseil aux agriculteurs. Ces mesures et d’autres constituent autant d’outils pour la lutte intégrée. »

Face au recours systématique au tout-chimique ancré dans les pratiques agricoles depuis 50 ans, c’est une révolution qu’il faut engager. Et pour respecter les échéances fixées, la conversion devrait déjà être en cours. Qu’en est-il ? La façon la plus simple d’évaluer le recours aux pesticides, c’est le niveau des ventes. Cette approche a de quoi rendre optimiste. Les tonnages ont baissé en 2009 : 63 700 tonnes contre 78 600 en 2008, une tendance confirmée en 2010. Mais y voir un effet d’Ecophyto serait excessif, ce recul du marché est dû aux conditions climatiques et à la crise économique qui a touché le secteur agricole. L’autre indicateur, c’est le Nodu (basé sur le nombre de doses vendues), créé sur mesure pour Ecophyto. Il atteste d’une légère baisse des phytos entre 2008 et 2009, mais l’association France Nature Environnement a aussitôt dénoncé la non-prise en compte des insecticides utilisés en enrobage des semences. Or, 97 % des semences de blé sont traitées ! Le ministère de l’Agriculture va désormais les inclure. Pour tenir l’objectif de - 50 %, il faudrait une baisse de 5 % par an en moyenne, ce n’est pas gagné.

Réticence des filières

C’est que les résistances sont nombreuses et les agriculteurs les premiers à en pâtir. « Le mélange de variétés de blé panifiable est plus résistant aux maladies et aux agresseurs, on le sait mais les minotiers ne sont pas preneurs, ils préfèrent effectuer eux-mêmes leurs mélanges, regrette Jean-Pierre Fonbaustier, le spécialiste Ecophyto de la Confédération paysanne. En rotations de cultures, pois et féveroles sont indispensables, mais ils trouvent peu de débouchés alors qu’on importe des lots de soja. » Directeur de recherches à l’Inra (Institut national de la recherche agronomique) de Grignon (78), Jean-Marc Meynard a piloté une étude sur le jeu des différents acteurs vis-à-vis de la réduction des pesticides. Le constat n’est guère encourageant : « Les systèmes de cultures où les pesticides jouent un rôle majeur sont parfaitement cohérents avec la logique économique des filières qu’ils alimentent. Les solutions préventives comme l’allongement des rotations et les associations variétales butent sur les exigences des filières. »

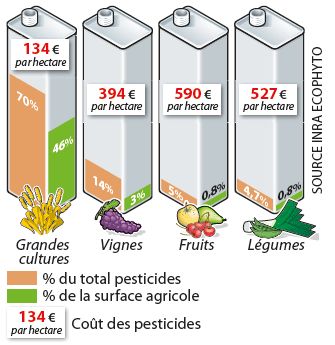

Au-delà de ces blocages, le - 50 % est-il réaliste ? L’Inra a mené une vaste étude (Ecophyto R & D) sur les possibilités de réduction de l’usage des pesticides. Les experts ont d’abord étudié les effets d’une généralisation de la protection dite « raisonnée » des cultures, ce système dans lequel on effectue les traitements phytosanitaires avec des outils d’aide à la décision. Résultat, elle ne réduira pas sensiblement l’utilisation des pesticides. Une réduction de 30 % est en revanche possible avec des changements de pratiques, mais sans bouleverser les systèmes de production, c’est ce qu’on appelle la protection intégrée. En grandes cultures, le secteur qui emploie 70 % des pesticides, les réduire d’un tiers n’aurait pas d’incidence économique. La production serait en baisse de 6 % mais sans impact sur les marges.

Aller jusqu’à 50 % de réduction exige en revanche une modification profonde des pratiques, il faut passer de l’agrochimie à des solutions basées sur l’agronomie. En grandes cultures, ça signifie renoncer à la monoculture et à l’alternance courante blé-colza, propice aux maladies et aux agresseurs, pour allonger les rotations, donc diversifier les cultures. Mais selon l’étude de l’Inra, les baisses de production seraient « non négligeables », - 12 % en grandes cultures, - 17 % pour l’ensemble des productions végétales. Si cet objectif demande des évolutions majeures, réduire de 30 % paraît par contre très accessible.

Des solutions existent

D’ailleurs, l’agriculture économe en pesticides existe déjà en France (voir encadrés) dans toutes les filières de production. Le Réseau agriculture durable (RAD) s’y est engagé, l’association Farre (Forum de l’agriculture raisonnée respectueuse de l’environnement) également, avec des conceptions et des modes de production radicalement différents, agriculture de terroir d’un côté, technologie et rendements élevés de l’autre. Mais dans les deux cas, le résultat est là, le recours aux pesticides a chuté. Chez Farre, fer de lance de l’agriculture raisonnée, on ne fait pas de compromis sur les hauts niveaux de rendement, on mise sur l’observation des parcelles et l’optimisation des traitements. « Toute intervention doit être justifiée, on ne traite qu’à partir d’un seuil de plantes touchées, précise Christophe Grison, céréalier dans l’Oise et président de l’association. On évalue les besoins au plus juste. Sur mon exploitation, pour limiter les apports, je travaille avec l’ordinateur pour ajuster les engrais à la parcelle et j’utilise un GPS quand je traite pour ne pas chevaucher les rangs. »

Au Réseau agriculture durable, on promeut le système polyculture et élevage à bas niveaux d’intrants (pesticides, achat d’aliments, énergie), où on produit d’abord pour l’alimentation du bétail, avec une rentabilité qui se calcule à l’échelle de l’exploitation, pas de chaque culture. Du coup, « on peut accepter qu’une culture ne rapporte pas financièrement si elle a un intérêt agronomique, explique Jacques Morineau, président du RAD. Parmi les fondamentaux, l’alternance de cultures de printemps et d’hiver, les dates de semis tardives, les variétés plus résistantes, les mélanges de variétés, un temps de retour le plus long possible d’une même culture sur la parcelle, les associations de cultures… »

La rentabilité est aussi préservée

Que ce soit chez les adhérents de Farre ou au RAD, réduire les pesticides n’affecte pas la rentabilité. « L’environnement n’est pas obligatoirement une charge supplémentaire, le coût peut être nul pour l’exploitation, confirme Gilles Lemaire, président du conseil scientifique de Farre. Prenez le blé. En réduisant les régulateurs de croissance et les pesticides, en modifiant la date et la densité de semis, en utilisant des variétés rustiques tolérantes aux maladies, on a une baisse de rendement limitée et une marge au moins équivalente. Les rotations sont aussi un bon exemple. Dès qu’on les allonge en les diversifiant, moins les mauvaises herbes se développent et moins on recourt aux herbicides. Avec l’introduction des luzernes en plaine céréalière, on a une économie d’engrais azotés, moins de plantes adventices et une réduction des herbicides, une diminution de la fréquence et de l’intensité des maladies, une amélioration de la structure des sols. Mais tous ces effets sont rarement pris en compte dans les calculs économiques. »

Les solutions existent donc, mais elles sont aux antipodes des habitudes acquises et du système agricole dominant. Et la réglementation confine parfois à l’absurde. Les traitements aériens sont obligatoires contre la chrysomèle du maïs, alors que les agriculteurs qui pratiquent la rotation des cultures ne sont pas touchés. Et puis, il y a les dérogations qui permettent de la contourner en toute impunité : la France a battu des records d’utilisation de pesticides interdits en 2010. Fâcheux pour un pays qui s’est engagé à diviser par deux leur emploi, mais très révélateur des vents contraires qui soufflent sur l’objectif Ecophyto.

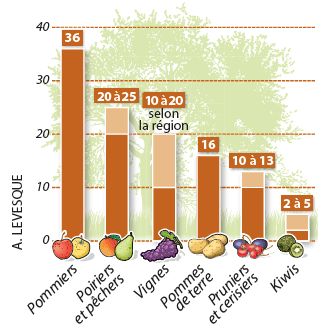

Nombre de traitements annuels

Les cultures grosses utilisatrices de pesticides

Viticulture à Pomerol

Un vignoble sans chimie

Quand Claire Laval reprend le vignoble familial de Pomerol avec son mari Dominique Techer en 1983, elle conserve sa casquette d’ingénieur agronome. « On a le privilège d’être sur un grand terroir viticole, l’idée était de profiter de ses qualités, de ses caractéristiques, du milieu. Nous avons tout axé sur le travail du sol pour retrouver un sol en équilibre, souple et vivant, nous avons développé l’enherbement, cherché des produits peu agressifs, des traitements naturels qui renforcent la résistance de la vigne et, dix ans plus tard, nous nous sommes aperçus que nous étions en conformité avec le cahier des charges bio. Nous avons franchi le pas de la certification en 1997, sans jamais avoir eu l’objectif de produire bio. » Quand on arrive à Pomerol, le domaine Château Gombaude-Guillot se repère facilement. Ses parcelles de vignes enherbées et fleuries tranchent avec l’environnement de vignes désherbées. L’herbe et la flore spontanée ont été enrichies de plantes semées pour recréer de la biodiversité ou pour leur action anti-nématodes ; avoine, trèfle blanc, féverole, souci, seigle, phacélie poussent entre les rangs, les pieds de vigne sont désherbés mécaniquement. Les 8 hectares du domaine reçoivent 1 tonne de compost tous les 4 à 5 ans, le purin d’ortie fabriqué sur place et des préparations à base d’extraits de plantes renforcent les défenses de la vigne, le cuivre et le soufre restent indispensables mais les propriétaires essaient de limiter les traitements. « Une des grandes différences avec le conventionnel, outre

le travail du sol, c’est l’observation. Nos traitements sont peu agressifs, il faut être attentif pour réagir au bon moment. » Côté production, les rendements sont un peu inférieurs à la moyenne Pomerol les années humides, mais supérieurs les années sèches grâce aux racines qui s’enfoncent profondément dans les sols. Les coûts, en revanche, sont un peu plus élevés, le travail mécanique prend plus de temps que le traitement chimique. Mais le seul regret de Claire et Dominique, c’est d’avoir fait peu d’émules à Pomerol : « Avec le terroir de qualité que nous avons ici, tout le vignoble pourrait être en bio. »

Grandes cultures en Anjou

60 % de pesticides en moins

C’est au Nicaragua que Jean-François Haulon et Valentin Beauval prennent conscience des effets désastreux des nombreux pesticides utilisés dans les zones de monoculture de coton et de bananes. Rentrés en France, ils s’installent à Louresse, dans le Maine-et-Loire, avec le souci d’une productivité élevée tout en limitant l’usage des pesticides sur leurs 50 hectares de grandes cultures. Ils adoptent progressivement les principes de la production intégrée. Rotation des cultures, « un point fondamental », insiste Valentin Beauval, avec une alternance de cultures d’hiver et de printemps, « c’est aussi un élément essentiel pour réduire les pesticides » ; choix de variétés rustiques résistantes aux maladies, mélanges de variétés de blé tendre pour réduire les doses de fongicides, binage mécanique pour toutes les cultures de printemps, désherbage chimique des blés et du maïs avec des matières actives parmi les moins préoccupantes, forte réduction des doses, lutte biologique contre la pyrale du maïs, jachère, bandes enherbées de graminées et de trèfle blanc le long des cours d’eau, haies qui favorisent la biodiversité. Tout cet ensemble de pratiques, associé à une observation attentive des cultures, a permis de réduire l’emploi des pesticides de 60 % sur leur exploitation. Au-delà des - 50 % d’Ecophyto, et avec une perte de rendements, en moyenne, limitée à 5 %. Pas étonnant que les deux associés trouvent l’objectif « facilement atteignable en grandes cultures » !

Fruits dans la Meuse

Des alternatives efficaces

Un pommier reçoit, en moyenne, 36 traitements phytosanitaires par an. Chez Étienne et Nathalie Benoît, aux Vergers d’Arifontaine, dans la Meuse, c’est 15 au maximum. Le couple exploite 13 hectares de vergers au pied des Côtes de Meuse. Les pommiers constituent 80 % de la production. Si l’environnement a toujours été une préoccupation, les questions des clients qui achètent en vente directe ont renforcé leur intérêt pour les alternatives aux pesticides. « On a surtout travaillé sur les insecticides, les molécules les plus toxiques », explique l’exploitant. Pour éviter le ver de la pomme, un diffuseur émet l’odeur de la femelle carpocapse et désoriente les mâles, qui ne s’accouplent pas. C’est jusqu’à 6 traitements phytosanitaires de moins. Un meilleur équilibre de la végétation dans les vergers favorise la présence des typhlodromes, prédateurs des acariens rouges. La sésie du pommier, insecte qui grignote les troncs, est combattue par des pièges ; un anneau de glu sur les troncs des pêchers et abricotiers les protège des pince-oreilles ; d’autres insectes auxiliaires et les huiles autorisées en bio apportent aussi une aide. Des œillets d’Inde évitent la prolifération de vers nématodes nuisibles et remplacent la désinfection chimique ; l’enherbement, les bordures de plantation, l’espace réservé à la jachère apicole qui nourrit les abeilles après floraison des vergers jouent un rôle. Résultat, les traitements insecticides sont rares, réservés aux attaques de pucerons, mais les fongicides restent très présents, Étienne Benoît déplore d’ailleurs « le peu de progrès » dans ce domaine. Autre regret, l’absence de rémunération pour les efforts accomplis, malgré sa certification en agriculture raisonnée. Il compte sur la « haute valeur environnementale », dès que ce nouveau dispositif sera en place.

Haute valeur environnementale

Le risque du fourre-tout

Au Grenelle de l’environnement, l’association France Nature Environnement (FNE) a obtenu la reconnaissance de l’agriculture de « haute valeur environnementale » (HVE) pour les exploitations qui produisent en respectant les milieux, avec une certification basée sur deux critères : au moins 10 % des terres agricoles affectées à la biodiversité, et 30 % maxi du chiffre d’affaires consacré aux intrants (pesticides, engrais, aliments du bétail, fuel). « C’est une certification exigeante, explique Jean-Claude Bévillard, vice-président de FNE en charge de l’agriculture, car la part du chiffre d’affaires consacrée aux intrants est en moyenne de 60 %, mais c’est le meilleur moyen de garantir une production compatible avec l’environnement. » Il y a une autre façon de se certifier en HVE, par un cumul de points obtenus sur quatre enjeux majeurs : le recours aux pesticides, la fertilisation, la biodiversité, la gestion de la ressource en eau. Plus complexe, ce dispositif d’évaluation convient aux systèmes de production intensifs et aux agriculteurs engagés dans l’agriculture raisonnée. « Avec l’agriculture raisonnée, nous nous sommes donné une obligation de moyens, nous avons modifié nos pratiques, assure Christophe Grison, le président de l’association Farre. La certification HVE nous permettra de prouver qu’on obtient des résultats en termes de performance environnementale. » Mais le grand public s’y retrouvera-t-il ? « Un label de plus », a regretté l’UFC-Que Choisir, opposée à l’étiquetage des produits en HVE. Critique partagée par FNE, qui demandait un soutien financier des exploitations par des aides européennes PAC (politique agricole commune) ou un crédit d’impôt. Et avec le système des points, un élevage industriel hors sol pourrait bien se qualifier en HVE s’il traite ses effluents ! De quoi susciter l’incompréhension.

Élisabeth Chesnais

Lire aussi